愛知県美術館で「竹内栖鳳」展 を観賞して。

ブログ 2025年8月15日

Vol.3103

本日は、『愛知県美術館で「竹内栖鳳」展 を観賞して。』です。

愛知県岡崎市の「呉服のいちこし」

和装を選ぶ楽しさと、纏う喜びを

全力サポートいたします。

ご訪問ありがとうございます。

当店の夏季休暇に入った6日目

の昨日は、以前より訪れたかった

愛知県美術館に行ってきました。

と言うのも今月17日まで開催

されている「竹内栖鳳」展を

観賞したかったのです。

「竹内栖鳳」は、「西の栖鳳・

東の大観」と並び称されるほど

の画家なのです。

近代京都画壇の筆頭格で元治元年

1864年幕末の京都に生まれ、丸山

応挙の流れをくむ丸山・四条派から出発。

伝統の継承のみのとどまらない

新しい日本画を描こうと試行錯誤

の後、伝統と革新の双方を体現しました。

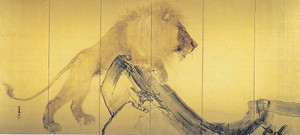

それまでの日本画で獅子は、「駒獅子」

の様に描かれていましたが、栖鳳は

実際にスケッチして本物のライオンを描きました。

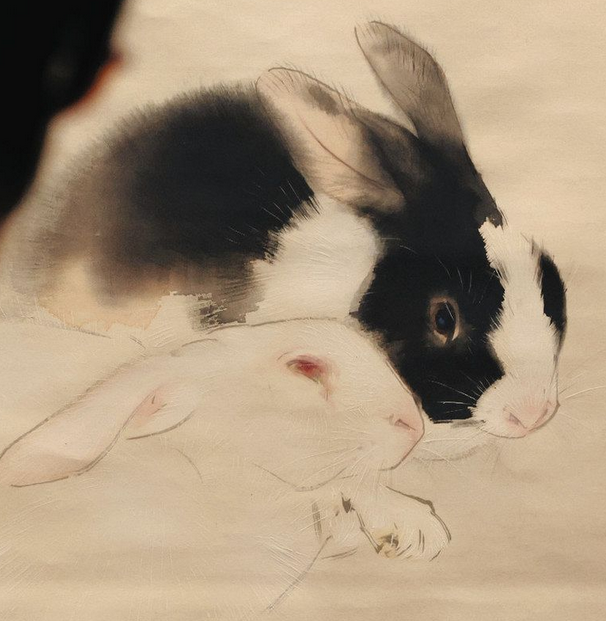

また、「猿」や「兎」などを実際に

自宅で飼育しその生態を克明に

観察してから描いたのです。

そして今展で私が最も印象に

残って作品のひとつが「狐」

と題された屏風の右隻。

ジャンプしている「狐」の

躍動感と毛並みの美しさに

身体を捻った様子など。

正にすぐそこで「狐」の跳ねて

いる様子が、リアルの感じられ

眼がくぎ付けとなりました。

そして、もうひと作品は「松魚」

(かつお)と題された掛け軸です。

新鮮な青魚独特のキレイな目の色

と身体の青味加減に背びれと鋭い

とげの様なものもリアルでした。

栖鳳は、この様に写実に描く事を

良しといていましたが、「アレ夕立に」

では、「舞妓が舞う瞬間の美」を追求。

この作品、だらりの帯の色柄が

既製品では気に入らず、栖鳳自身

が、色柄を指定して織らせた、と。

日本絵画の枠に収まらない栖鳳は、

時に批判の対象にもなりますが、

絶え間ない修練と抜群の筆致で新機軸

を打ち出し続けました。

最後に「絵画、おおいに開放すべし」

の栖鳳の言葉が、全てを言い表して

いる様に思いました。

本日もお読みいただき誠に

ありがとうございました。

追伸・和服で、お困りのこと

なら何でもご相談、承り必ず

最善のお応えをいたします。