豊田市民藝館での「絣の道」を観賞して。

ご紹介 2025年8月13日

Vol.3102

本日は、『豊田市民藝館での「絣の道」を観賞して。』です。

愛知県岡崎市の「呉服のいちこし」

和装を選ぶ楽しさと、纏う喜びを

全 力サポートいたします。

ご訪問ありがとうございます。

一昨日、雨の合間を縫って行って来た

のは、豊田市民藝館で開催されている

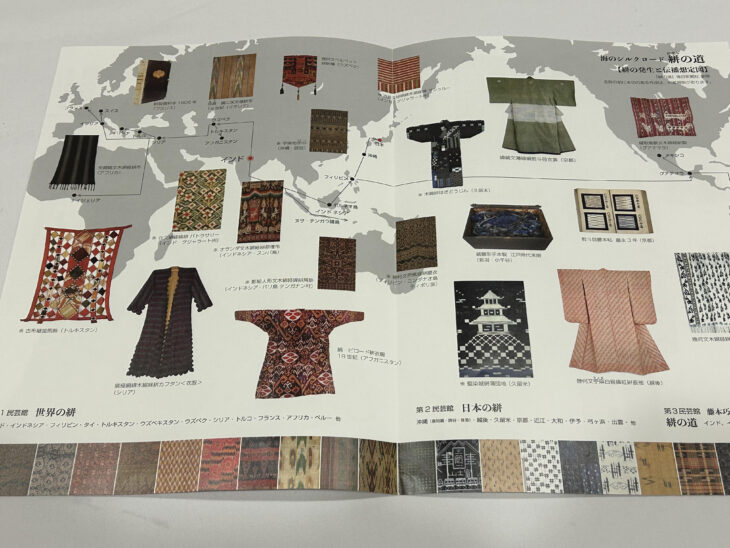

「海のシルクロード・絣の道」展。

布に模様を付ける際には、糸の

段階で色を付け織り上げる「絣」

と白生地に模様を付ける「染め」

があります。

「絣」は、インドを源流とし、

シルクロードを経てヨーロッパや

中国まで及びました。

また、インドから南に下って

インドネシア、フィリピンなど

を経て沖縄へ伝わったのです。

沖縄で技術が花開いたのち、

弓浜、伊予、大和、近江、越後

など日本各地に普及したのです。

第1民芸館では、「世界の絣」として

インドやインドネシア、ラオス、タイ

シリア、ラオス、トルコ他からの作品を展示。

サリーなどの衣服は、勿論ですが

肩掛けや祭壇布に接馬布、宗教で

使用する旗などもありました。

主に、「経絣(たてかすり)」の展示品

が多く一部が「緯絣(よこかすり)」で

「経緯絣」は1~2点でした。

また、経糸は絹で緯糸は、木綿

などの混紡の作品もあり興味

深く鑑賞する事が出来ました。

そして、第2民藝館では「日本の絣」

を展示、まずは絣の原図「御絵図

(みえず)」が眼を引きます。

琉球王朝時代、王族や上級士族が

着用する着物を誂えるために王府

の絵師のよって描かれたデザイン画。

御絵図は、絣糸を作るために和紙

に原寸サイズで描かれ模様を布地に

複写したり、転写にも用いたようです。

そして、沖縄の絣では、芭蕉の糸

や苧麻糸が使用され着物が、多く

見られました。

久留米や弓浜では、木綿糸を使い

着物や布団地に子負い襦袢など

の普段の実用品が多く見られました。

越後製では、長着は勿論ですが

苧麻で経藍絣の振袖や経横絵絣

の祝着なども鑑賞できました。

日本製は、近代の作品と思われ

その精巧さは、目を見張るもの

が、ありました。

「絣」それは、人の手の温もりを

感じる事の出来る織物、今後も

注目していきたいです<m(__)m>

本日もお読みいただき誠に

ありがとうございました。

追伸・和服で、お困りのこと

なら何でもご相談、承り必ず

最善のお応えをいたします。