今日は、6月4日「蒸しの日」染色にも「蒸し」は、欠かせません。

ご紹介 2021年6月4日

京都友禅蒸水洗工業協同組合H.P.より

Vol.1576

本日は、「今日は、6月4日「蒸しの日」

染色にも「蒸し」は、欠かせません。」です。

岡崎市の呉服屋、呉服のいちこし。

和服の貴女が「褒められる」最適品を

お勧めいたします!

貴女の和装のお助けマン、 山脇寿人です。

ご訪問ありがとうございます。

今日6月4日は、「蒸しパン」

「蒸し料理」の日、もちろん

六(む)四(し)で「蒸し」の語呂合せ。

和装で、「蒸し」と言うと染色後

に行う加工の事です。

そもそも、染色には大きく分けて

ふた通りの方法があって、ひとつは

染料液に生地を浸して染める仕方。

この場合、染料液から引き揚げた

状態で生地に色が染まり定着します。

そして、もう一つの染色方法は

「引き染」と言われ、いわゆる

刷毛で張った生地に染料を塗って

いく方法。(ペンキ屋さんと同じ)

お借りしました。

友禅染も生地を張り糸目で囲われた

模様部分を筆で色挿しをする場合も

染める原理は「引き染」と同じです。

この場合は、染めると言っても

生地の上に染料を塗り付けて

いるだけで定着はしていません。

また、型染めの着尺でも

糊で型を取った後に染料で

染めるのですが、この状態も

染料が定着していません。

両方ともこの状態で生地を

洗えば染料が落ちてしまいます。

で、染料を定着させ、しかも完全に

発色させるために、「蒸し」という

工程が必要となります。

「蒸し」とは、100度程の熱と

水蒸気を約20~40分生地に当てます。

品物の染色方法などで温度と

時間は、微妙に違ってきますが

この工程は、欠かせません。

お借りしました。

そして、この後余分な染料や

不純物を取り除くために

「水洗い」の工程へと進みます。

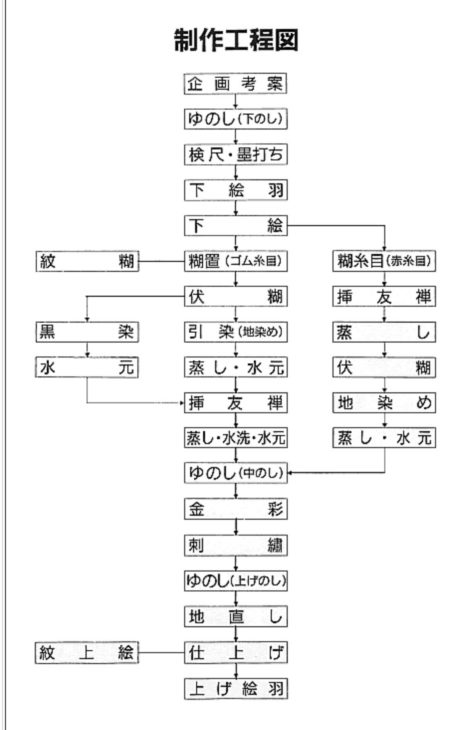

友禅染めの場合、こんな工程を

最低10以上経て品物が出来上ります。

京友禅では、この工程全てが

分業で行われていて、それぞれ

専属の職人が最高の仕事をして

ひとつの品物が生まれるのです。

それ程、物創りの現場は

真摯に仕事に打ち込んでいます。

和服は、高額と言われますが

それなりの手間が掛かっている事

ご理解のほどお願いいたします。

今日の夕飯は、蒸し料理の

「シュウマイ」かな?

あっ!うちの「シュウマイ」は

「チン」料理だった?

本日もお読みいただき

誠にありがとうございます。